遺言書とは

人間誰しもに訪れる「死」、いつ訪れるかわからない「死」、早めの遺言書作成をされる方が増えてきています。死後、ご自身の財産を誰にどのように取り分を決めるか、ご自身の意思や思いを残した文書を「遺言書」といいます。遺言書に書かれていることを実行する人を「遺言執行人」といいます。遺言執行人は遺言書で指定されます。

遺言書作成のメリット

- 相続争いを防げる

- 遺言執行者を決めることができる

- 遺産の分け方を決められる

遺言書があれば、財産を平等に相続させたり、差をつけたり、第三者に財産を渡すこともできます。

遺言書の種類

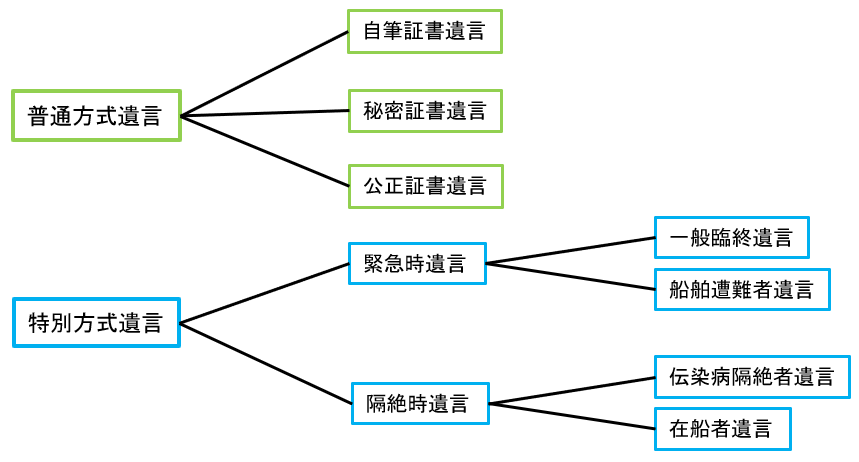

遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の二つの方式があります。

◇ 普通方式

普通方式は一般的であり、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類に分かれます。

① 自筆証遺言書

自筆証遺言書は一般的な遺言書の方式であり、15歳以上の「自筆で文章を書ける人」であれば、誰でも作成できます。特別な手続きが必要なく、遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する方式です。そのため、費用もかからず、簡単に作成できることができます。

ただし、方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により後の効力を否定されるケースも多いため注意が必要です。そして、遺言書が発見されない場合もあるのでこちらも注意が必要です。事前に信頼できる親族や弁護士などに伝えておく必要があります。

② 秘密証遺言書

秘密証遺言書とは「遺言の内容を誰にも知らせずに秘密にしたまま作成する遺言書」のことをいいます(民法970条)。パソコンでの作成、代筆でも作成できます。遺言の内容を誰にも知られずに済む一方で自筆証遺言書と同様、方式の不備により効力が否定される場合、遺言書が発見されない場合があります。さらに、公証人の手数料11,000円がかかります。

③ 公正証遺言書

公正証遺言書は遺言者の意思や思いを直接確認しながら、公証人が法律に従って作成するため最も確実性のある遺言方法です。そのため、より有効遺言書を残すことが可能です。原本が公証役場で保管されるため、未発見という恐れはなく、紛失した際は再発行も可能です。

ただし、遺言書に記載する財産の価格により手数料が発生します。また戸籍などの必要書類の準備、証人二人の手配、公証役場に出向く必要があるため、手間がかかります。

◇ 特別方式

特別方式遺言は普通方式遺言をするのが難しい状況下にあるとき、例外的に認められた特別な遺言方式です。病気やや事故など目前まで死が迫っている状況で活用する遺言形式です。緊急時遺言と隔絶時遺言の2種類があります。

遺言書の内容

遺言書の書く内容は自由ですが、書いて効力のあるものは法律で定められています。

1. 相続に関して

- 推定相続人の廃除・廃除の取り消し

通常ならば相続人となる人物に、相続させたくない場合、相続の廃除の申し立てができます。

- 相続分の指定・指定の委託

誰にどの財産を相続させるか指定できます。

- 特別受益持戻しの免除

生前に財産をもらっていた特定の相続人がいる場合、それは財産の前渡し(特別受益)となります。それを考慮して、法定相続分を遺産に戻す(持ち戻し)ことにより公平をはかります。

(例)2000万円の財産を残して亡くなった父、母、長男、次男、三男のケース

◇法定相続割合

母(妻)1000万円、長男500万円、次男500万円、

◇父の生前に、長男は住宅購入資金400万円の援助あり

→特別受益とみなされます

持ち戻し計算により

母(妻)1200万円、長男200円、次男600万円

- 遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止

2. 遺産の処分に関して

- 遺贈

無償で相続人以外に財産を与える処分行為のことです。

- 寄付行為

- 信託の設定

3. 身分に関して

- 子供の認知

- 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定

ご自身の死後、未成年の子供の親権者となる人がいない場合、未成年後見人(未成年者の法定代理人)及び未成年後見人監督人(未成年後見人を監督する人)を指定することができます。

4. その他

- 生命保険受取人の指定・変更

- 遺言執行者の指定又は指定の委託

遺言書作成の流れ

遺言書には種類があります。それぞれのメリット・デメリットをご説明した上で、お客様に見合った遺言を選択していただきます。

1. 遺言書作成の相談

遺言書に関する相談などをお問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 遺言書作成の依頼

見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)

3. 遺言書の原案作成

遺言の内容が決まりましたら、原案を作成いたします。

4. 遺言書の種類

自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類より、お客様のご希望に沿った遺言書を作成いたします。

5. 遺言書完成

公証人

公証人とは、国の公務である公証事務を担う公務員です。公証人のほとんどは、法律の専門家である法務省(裁判官、検察官、法務局長、事務官など、法務省)の出身者が務めているため、公証人が作成する公証証書は公文書として高い信用力を備えています。

公証人は、遺言公正証書の作成、協議離婚する際の養育費などの契約書作成、契約書を確認する認証などの手続きを扱っています。

公証役場

公証役場は法務省に属する国の機関であり、日本全国で北海道から沖縄県まで各地域に約300箇所は配置されています。「役場」という言葉から、市役所の中にあると勘違いされる方がいらっしゃいますが、市役所の庁舎内にはありません。